Эксперимент, проведённый 40 лет назад, раскрыл скрытую правду об искусственном интеллекте — мало кто знает детали

В 1980 году американский философ Джон Сёрл предложил мысленный эксперимент, который навсегда изменил дискуссию об искусственном интеллекте. Этот опыт получил название "китайская комната" и до сих пор остаётся одним из ключевых аргументов в спорах о том, способен ли компьютер действительно мыслить.

Что представлял собой эксперимент?

Представьте: человек, который не знает китайского языка, оказывается в закрытой комнате. Внутри есть множество табличек с иероглифами и книга с инструкциями, как ими пользоваться. Через щель в двери ему подсовывают новые иероглифы — на самом деле это вопросы. Следуя инструкциям, человек выдаёт ответы в виде других иероглифов.

Снаружи создаётся впечатление, что человек владеет китайским языком, хотя на самом деле он лишь механически применяет правила. Так Сёрл показал, как работают современные компьютеры: они создают иллюзию понимания, оперируя символами по заданным алгоритмам.

Главные выводы философов

Эксперимент позволил сформулировать три ключевых вывода:

- Компьютеры способны лишь манипулировать символами, не понимая их смысла.

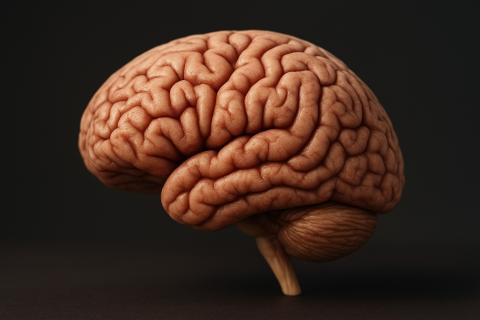

- Человеческий разум невозможно свести к простой вычислительной системе — он формируется биологическими процессами.

- Формальные алгоритмы не способны порождать мышление.

Таким образом, интеллект — это не набор инструкций, а сложное сочетание памяти, восприятия, воображения и мышления.

Советский эксперимент

Интересно, что ещё раньше советский писатель Анатолий Мицкевич предложил похожий мысленный опыт. Он представил стадион с 1400 студентами: каждый выполняет простейшие двоичные операции и передаёт результат соседу. В итоге таким образом удалось перевести фразу с португальского на русский.

"Мы доказали, что даже самая совершенная имитация машинного мышления — это не сам процесс мышления", — заявил писатель Анатолий Мицкевич.

И здесь, как и у Сёрла, в центре внимания оказывается разница между алгоритмом и пониманием.

Почему это актуально сегодня?

Прошло более сорока лет, компьютеры стали невероятно мощными, а нейросети научились генерировать связные тексты, анализировать данные и даже "общаться" с человеком. Но принципиальный вопрос остаётся открытым: понимают ли они то, что делают?

Создатели языковых моделей утверждают, что речь идёт лишь о функциональном понимании. Между имитацией и реальным осмыслением — огромная пропасть.

ChatGPT, к примеру, работает на статистике и нейросетевых алгоритмах. Он предсказывает вероятные последовательности слов, но не имеет ни намерений, ни эмоций, ни самосознания.

"Модель не может осмысливать реальный мир, переживания или субъективные смыслы так, как это делает человек. Нет внутреннего диалога, эмоций или опыта", — отмечается в описании работы ChatGPT.

Иллюзия или интеллект?

Даже если нейросети не обладают пониманием, они успешно создают его видимость: используют контекст, строят аргументы, подстраиваются под стиль собеседника. Именно это заставляет многих считать, что за строками кода скрывается нечто большее.

Но философы и учёные предостерегают: пока что искусственный интеллект остаётся автоматизированной системой обработки информации. Человеческий разум и его способность создавать смысл всё ещё уникальны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru