Клетки-невидимки победили иммунитет: как шведский эксперимент перевернёт лечение диабета

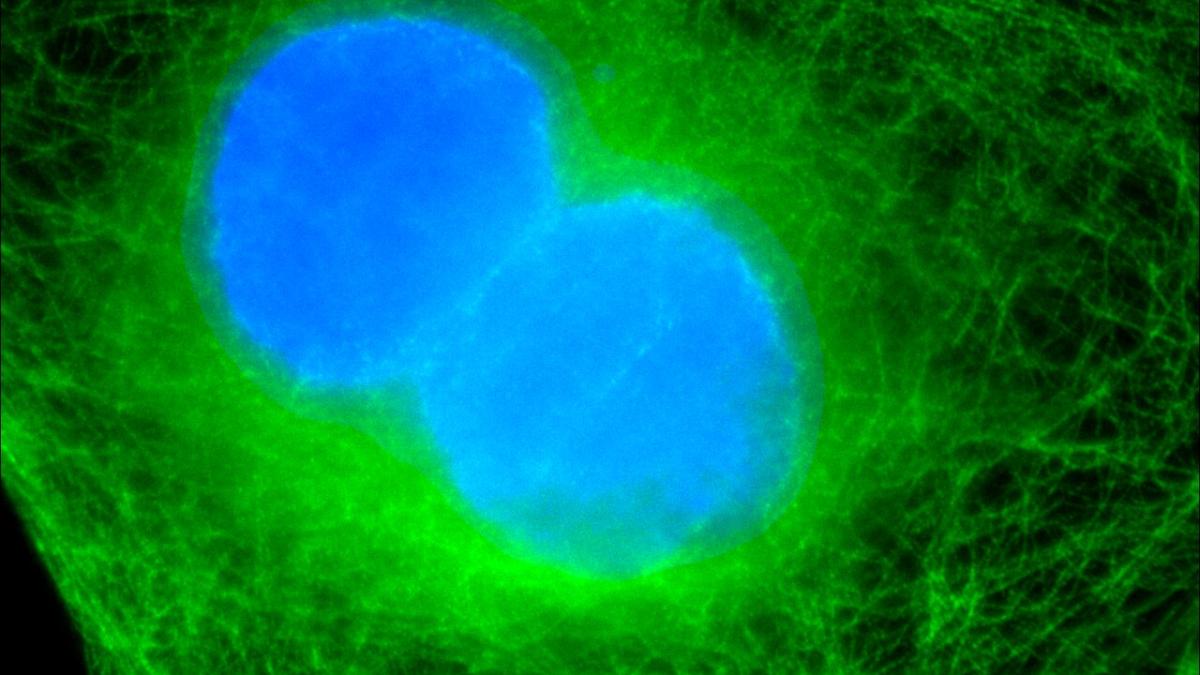

В декабре 2024 года 42-летний мужчина из Швеции стал участником уникального эксперимента. Ему ввели в руку 17 инъекций генетически модифицированных клеток поджелудочной железы — это первый случай тестирования новой терапии диабета 1 типа на людях. Главная цель: заставить клетки вырабатывать инсулин, оставаясь "невидимыми" для иммунной системы. Если метод окажется успешным, миллионы пациентов смогут отказаться от пожизненного приёма иммунодепрессантов.

Первые результаты обнадёживают: через три месяца после процедуры клетки не только выжили, но и начали производить инсулин, избежав разрушения иммунитетом.

Почему это важно?

При диабете 1 типа иммунная система атакует бета-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. С 1920-х годов пациенты вынуждены компенсировать его нехватку инъекциями. Даже современные технологии — умные помпы и мониторинг глюкозы — не всегда дают идеальный контроль.

Альтернатива — пересадка донорских клеток, но у метода две проблемы:

- необходимость подавлять иммунитет, что повышает риск инфекций.

- дефицит донорского материала — процедуру делают редко.

Новый подход компании Sana Biotechnology решает обе.

Как это работает?

Учёные использовали CRISPR, чтобы:

- удалить белки HLA-I и HLA-II, которые провоцируют отторжение.

- усилить выработку белка CD47, который "маскирует" клетки от иммунной атаки.

После успешных тестов на животных 80 миллионов модифицированных клеток ввели в руку пациента, болеющего диабетом с 1987 года.

Через три месяца снимки подтвердили: трансплантат остался на месте. Анализы показали, что клетки:

- производят инсулин.

- не вызывают иммунного ответа — антитела против них не вырабатывались.

"Пациенту ввели всего 7% от терапевтической дозы, и инсулин ему пока нужен. Но главное — иммунодепрессанты не понадобились", — говорит эндокринолог Пер-Ола Карлссон из Уппсальского университета.

Что дальше?

Компания Sana переходит на клетки, выращенные из стволовых — их легче получить в больших количествах.

Пациента будут наблюдать 15 лет, чтобы убедиться в долгосрочной безопасности.

"Способность клеток избегать иммунного разрушения — ключевой прорыв", — отмечает детский эндокринолог Тейлор Триоло.

Однако учёные ждут данных о том, смогут ли они стабильно вырабатывать инсулин и связываться с кровеносными сосудами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru