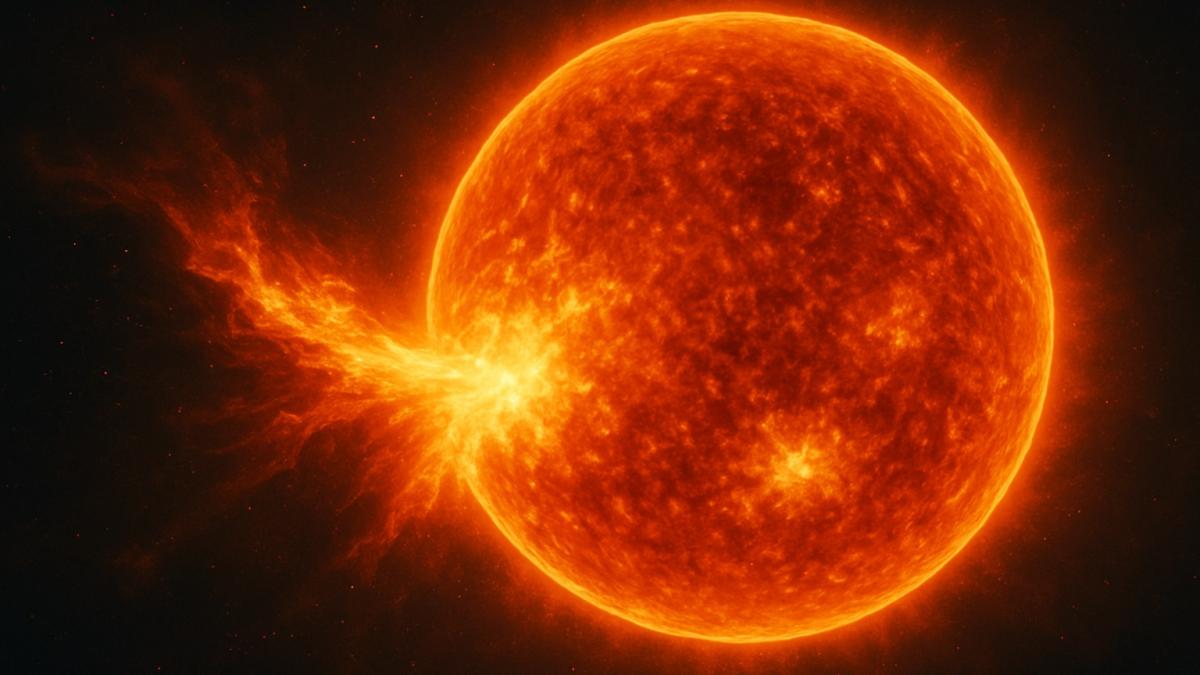

Человечество играет с огнём звёзд: насколько мы близки к энергии Солнца на Земле

Многие десятилетия термоядерную энергию называли "энергией будущего", которое всё никак не наступает. Ещё тридцать лет назад учёные утверждали, что коммерческая реализация технологии займёт от двадцати до тридцати лет. Прошло время, а прогноз почти не изменился. Однако за последние пять лет отрасль пережила серьёзный сдвиг: частные инвесторы, государства и венчурные фонды вложили в разработки около десяти миллиардов долларов. Причина проста — человечеству отчаянно нужны источники чистой, углеродно-нейтральной энергии, а рост вычислительных мощностей и запросы искусственного интеллекта только усиливают этот спрос.

Как работает термоядерный синтез

В основе технологии лежит слияние лёгких атомов — обычно изотопов водорода — в более тяжёлые, при котором выделяется огромное количество энергии. Это противоположно традиционной ядерной энергетике, где, наоборот, происходит деление тяжёлых ядер. В природе термоядерный синтез идёт непрерывно в недрах звёзд, включая Солнце, но воспроизвести этот процесс на Земле в контролируемых условиях оказалось чрезвычайно сложно.

Чтобы удерживать плазму, нагретую до сотен миллионов градусов, требуются мощные магнитные поля — без них вещество просто разлетится. На сегодняшний день ни один реактор не смог стабильно производить больше энергии, чем потребляет.

От JET до JT-60: первые успехи

Наибольших результатов удалось достичь с помощью токамаков — тороидальных реакторов, где магнитное поле удерживает плазму в форме кольца. Европейский проект JET в 1997 году впервые показал КПД 0,67 — то есть вернул около двух третей затраченной энергии. Хотя это было далеко от полной самоокупаемости, эксперимент стал важным шагом.

Японский реактор JT-60, работавший только на дейтерии, показал, что при добавлении трития можно добиться куда большей эффективности. Короткие, но впечатляющие всплески мощности подтвердили, что теория жизнеспособна, нужно лишь довести технологии до устойчивого режима.

Проект ИТЭР — глобальный эксперимент

Крупнейший международный проект в этой сфере — ИТЭР (International Thermonuclear Experimental Reactor). Его задумали ещё в 1985 году как объединённые усилия США, СССР, Европы и Японии. Сейчас в программе участвуют более 35 стран. Реактор строится во французском Кадараше.

На строительство ушли десятилетия: площадку выбрали только в начале 2000-х, а реальные работы стартовали в 2010 году. Первые плазменные испытания ожидаются около 2034 года, а полноценный синтез дейтерия и трития — к 2039-му. При этом ИТЭР рассчитан лишь на демонстрацию принципа: его задача — получить около 500 мегаватт энергии при затратах всего 50, но электричества он вырабатывать не будет.

Главное отличие ИТЭР — использование сверхпроводящих магнитов, охлаждаемых почти до абсолютного нуля (-269 °C). В новых же разработках применяются материалы, способные работать при более высоких температурах, что значительно упрощает систему охлаждения и снижает издержки.

Сравнение подходов

| Проект | Тип реактора | Участники | Цель | Особенности |

|---|---|---|---|---|

| JET (Великобритания) | Токамак | Европа | Проверка КПД | Рекорд 0,67 энергии |

| JT-60 (Япония) | Токамак | Япония | Тест дейтерия | Потенциал улучшения с тритием |

| ИТЭР (Франция) | Токамак | 35 стран | Демонстрация принципа | 500 МВт выходной мощности |

| SPARC (США) | Компактный токамак | Commonwealth Fusion Systems | Коммерциализация | Запуск к 2035 г. |

| Burning Plasma (Китай) | Сверхпроводящий токамак | Государственный проект | Демонстрация прироста энергии | План на 2027 г. |

Частные инициативы и новые сроки

Пока ИТЭР идёт медленно, частные компании действуют куда быстрее. В США стартап Commonwealth Fusion Systems привлёк около 3 млрд долларов на разработку реактора SPARC. Он должен продемонстрировать промышленную отдачу уже к середине 2030-х годов.

Компания Type I Energy также строит прототип, рассчитывая к тому же времени выйти на коммерческий рынок. В Великобритании в рамках государственной программы STEP планируется запуск первого реактора к 2040 году.

В Китае внимание приковано к установке Burning Plasma: там хотят достичь устойчивого прироста энергии уже к 2027 году. Если это удастся, проект станет первой установкой, доказавшей экономическую эффективность синтеза.

Как избежать типичных ошибок

-

Ошибка: переоценка сроков.

Последствие: потеря инвестиций и доверия.

Альтернатива: реалистичные планы поэтапных испытаний и прозрачные отчёты. -

Ошибка: игнорирование стоимости охлаждения и материалов.

Последствие: рост затрат в разы.

Альтернатива: использование новых высокотемпературных сверхпроводников. -

Ошибка: недооценка роли государства.

Последствие: нехватка инфраструктуры и регулирования.

Альтернатива: сочетание госпрограмм и частного капитала.

А что если термоядерная энергия всё-таки заработает?

Если хотя бы один из проектов достигнет цели, энергетический рынок ждёт революция. Появятся электростанции, не зависящие от погоды, не производящие отходов и обеспечивающие гигаватты энергии без выбросов CO₂. Это откроет путь к устойчивому развитию, дешёвой опреснённой воде и мощным центрам обработки данных для ИИ.

Плюсы и минусы

| Плюсы | Минусы |

|---|---|

| Почти бесконечный источник энергии | Колоссальные затраты на строительство |

| Отсутствие радиоактивных отходов | Сложность управления плазмой |

| Нулевая эмиссия CO2 | Медленные темпы исследований |

| Глобальное сотрудничество учёных | Трудности масштабирования до промышленных объёмов |

FAQ

Как выбрать направление инвестиций в термоядерную энергетику?

Стоит обращать внимание на компании, которые уже строят прототипы и сотрудничают с университетами — например, Commonwealth Fusion Systems или Helion Energy.

Сколько стоит разработка одного реактора?

Стоимость может достигать нескольких миллиардов долларов: от 3 млрд у SPARC до 20 млрд у ИТЭР.

Что лучше: токамак или стелларатор?

Токамаки проще и надёжнее, но стеллараторы (например, Wendelstein 7-X в Германии) обещают более стабильное удержание плазмы.

Мифы и правда

• Миф: термоядерная энергия полностью безопасна.

Правда: аварии маловероятны, но высокие температуры и магнитные поля требуют особого контроля.

• Миф: синтез не оставляет отходов.

Правда: продукты реакции короткоживущие, но требуют временного хранения.

• Миф: первые станции появятся через десять лет.

Правда: реальные сроки, вероятно, ближе к середине века.

Исторический контекст

- 1950-е — первые опыты с плазмой в СССР и США.

- 1985 — старт международного проекта ИТЭР.

- 1997 — рекорд JET по мощности синтеза.

- 2020-е — всплеск интереса венчурных фондов.

- 2030-е — ожидаемая эра первых коммерческих реакторов.

Три интересных факта

-

Плазма внутри реактора горячее солнечного ядра — свыше 150 млн °C.

-

Для охлаждения магнитов ИТЭР используют почти 10 000 тонн жидкого гелия.

-

Один грамм топлива из дейтерия и трития способен дать столько же энергии, сколько 8 тонн нефти.

Перспектива

Даже если часть проектов не дойдёт до цели, их разработки не пропадут — новые материалы, охлаждающие системы и алгоритмы управления плазмой уже применяются в смежных отраслях. И пусть путь к звёздной энергии долгий, человечество к нему неуклонно приближается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru