Готовьтесь удивиться: древние земледельцы знали то, что мы открыли только сейчас

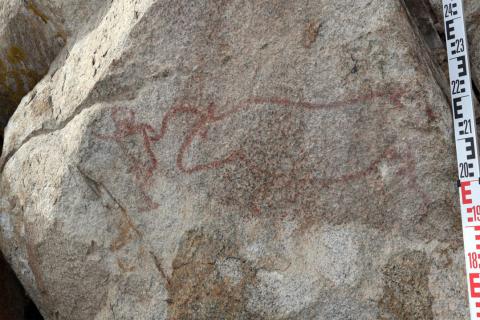

Судьба древних сообществ редко решалась одним только климатом. Новое междисциплинарное исследование по королевству Мукиш (юг современной Турции) показывает: две известные засушливые фазы — "событие 4,2 тыс. лет назад" и "событие 3,2 тыс. лет назад" — не обрушили местное сельское хозяйство, а запустили череду прагматичных адаптаций. На обугленных зёрнах из Телль-Атчаны (Алалаха) и Топракхисар-Хююка археологи прочитали не сценарий катастрофы, а историю гибкости: переход к более устойчивым культурам, возможные инвестиции в орошение, переориентация производственных практик.

Где и что искали

Команда археологов и геологов изучила два контрастных по статусу пункта в долине Оронта. Телль-Атчана — административный центр и узел торговых сетей; Топракхисар — сельское поселение, специализировавшееся на оливковом масле и вине. Сопоставляя роли столицы и "провинции", исследователи проверяли, как политический ресурс, логистика и доступ к воде влияли на решения земледельцев во время климатических колебаний.

Как читали следы засухи

Археоботаника предоставила два ключа. Во-первых, анализ долей пшеницы и ячменя: рост ячменя (и "твёрдых" пшениц) трактуется как сдвиг к засухоустойчивым сортам. Во-вторых, стабильные изотопы углерода (Δ¹³C) в зерне — "чёрный ящик" водообеспеченности растений. В выборке из 284 образцов (ок. 2200-1200 гг. до н. э.) исследователи увидели локальные траектории, а не синхронный крах.

Что показали зёрна

Топракхисар-Хююк: ставка на устойчивость

На рубеже 3-2 тыс. до н. э., синхронно с "событием 4,2 тыс.", в рационе доминирует ячмень. Уже в начале II тыс. до н. э. доля пшениц чуть растёт, а изотопные данные указывают на умеренный водный стресс лишь эпизодически. Посёлок не деградирует — наоборот, небольшое жильё сменяет монументальное "Здание 2": место превращается в контролируемый производственный центр (масло, вино), где работают прессы, ёмкости-хранилища, амфоры и, вероятно, элементарные ирригационные решения.

Телль-Атчана (Алалах): сложная логистика столицы

В Среднем бронзовом веке доминирует пшеница, но к финалу Позднего бронзового (1350-1200 гг. до н. э.) возрастает роль ячменя и устойчивых пшениц. Изотопы парадоксальны: часть пшеницы "чувствует" хорошую воду, а ячмень — умеренный стресс. Это объяснимо политэкономией Хеттской державы: империя могла требовать ячмень и пшеницу для силосов, армии и центра; одновременно столица региона вкладывалась в каналы от Оронта для "водолюбивой" пшеницы. Так логистика, налоги и складирование (зернохранилища, амбары, короба) сглаживали климатические "провалы".

Таблица "Сравнение"

| Параметр | Телль-Атчана (Алалах) | Топракхисар-Хююк |

| Статус | Столица, 22 га, узел торговли | Сельское поселение, ~2 га |

| Профиль хозяйства | Зерно (пшеница/ячмень), возможное орошение, административные склады | Масло, вино, ячмень; локальные инновации |

| Реакция на засуху | Специализация культур + импорт/налоги + каналы | Сдвиг к засухоустойчивым зерновым, рост производства |

| Изотопный сигнал | Пшеница часто без дефицита воды; ячмень — умеренный стресс | В целом без серьёзного водного дефицита |

| Политический фактор | Влияние хеттов, имперские регламенты | Больше автономной адаптации |

Советы шаг за шагом (HowTo): как читать климат по зёрнам

-

Сбор контекстных проб: стратиграфия, датировки (радиоуглерод, серийность слоёв).

-

Флотация и определение видов: морфология колоса, зёрен, оболочек.

-

Изотопный анализ (Δ¹³C) пшеницы и ячменя: калибровка под локальные условия.

-

Статистика долей культур по фазам застройки/сожжения.

-

Сведение с историей управления: таблички, письма, налоги, учёт зерна, транспорт.

-

Картирование воды: старые русла, каналы, дамбы, "следы" орошения в микроморфологии почв.

Инструменты: портативные ИК-спектрометры, масс-спектрометрия, ГИС, дроны-ЛиДар, архивы клинописи; практические аналоги — семенной фонд, засухоустойчивые сорта, капельное орошение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

-

Свести историю к "климат всё разрушил" → игнорировать социальную инженерию → комбинированная модель (климат + власть + логистика).

-

Оценивать виды без изотопов → путать рынок/налоги с погодой → всегда дополнять палеоботанику геохимией.

-

Не учитывать статус поселения → неверно экстраполировать на регион → сравнивать столицу и периферию раздельно.

А что если…

А что если "эффект устойчивости" объясняется не только Оронтом, но и диверсификацией рисков? Хранилища, страховые "резервы" зерна, виноград/олива как "денежные культуры", обмен по долине — всё это создаёт сетку безопасности. Тогда климатический удар даёт не обвал, а переформатирование: замена сортов, перераспределение земель, усиление ремесла (маслодавильни, винодельни), пересмотр налогов в зерне.

Таблица "Плюсы и минусы" стратегий

| Стратегия | Плюсы | Минусы |

| Переход на ячмень/твёрдые пшеницы | Устойчивость к засухе, надёжность урожая | Ниже "рыночная" ценность, вкусовые компромиссы |

| Орошение из Оронта | Стабильные пшеницы, высокий выход | Капвложения, обслуживание каналов, уязвимость к конфликтам |

| Имперские запасы/силосы | Буфер на неурожай, снабжение армии | Изъятие излишков, зависимость периферии |

| Специализация (масло/вино) | Экспортная выручка, товарная диверсификация | Риск монокультуры, колебания спроса |

FAQ

Зачем смотреть Δ¹³C в зёрнах?

Показатель фиксирует водный режим при росте растения: чем суше, тем характернее изотопная "подпись".

Почему ячмень "страдал", а пшеница нет?

Вероятно, ячмень выращивали на "сухих" полях для резервов, а пшеницу — на орошаемых землях столицы.

Были ли миграции?

Исследование акцентирует локальную устойчивость; но для региона Восточного Средиземноморья миграции и конфликты в XII в. до н. э. тоже играли роль.

Мифы и правда (ClaimReview)

-

Миф: климатические шоки автоматически рушат цивилизации.

Правда: исход зависит от управления, воды, логистики и структуры хозяйства. -

Миф: изотопы "говорят" только о погоде.

Правда: они фиксируют результат агропрактик (включая орошение) в конкретной экосистеме. -

Миф: периферия всегда уязвимее столицы.

Правда: при удачных нишах (масло/вино) и локальных инновациях периферия может расти.

Исторический контекст

"Событие 4,2 тыс." связывают с трансформациями от Месопотамии до Инда; "событие 3,2 тыс." совпало с кризисом позднего бронзового века и походами "народов моря". Но в Мукише хроника иная: у реки, под крылом имперской логистики и благодаря хозяйственной смекалке, общины не рушатся, а перенастраиваются. Это наглядный урок для любой агросистемы: вода, хранение, диверсификация и институты — такой же "урожай", как колос.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru