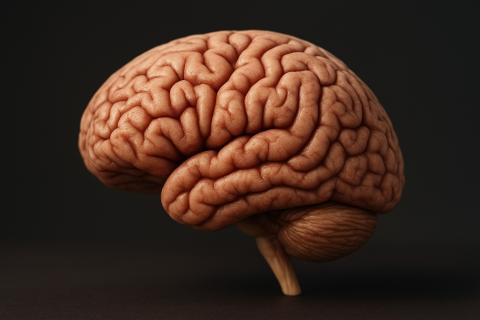

Биофотоны мозга меняются вместе с мыслями — удивительный секрет раскрыт

Большинство из нас привыкли считать свет исключительно внешним явлением — солнце освещает землю, давая энергию всему живому. Однако наш мозг излучает свет сам по себе. Этот феномен — слабое, почти незаметное свечение, известное как сверхслабые фотонные эмиссии (СЭЭ) или биофотоны — связано с биохимическими процессами, протекающими в клетках. Чем активнее ткань сжигает энергию, тем интенсивнее светится. А поскольку мозг — один из самых энергозатратных органов, именно он излучает больше всего биофотонов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале iScience, впервые удалось зафиксировать эти биофотоны, исходящие из человеческого мозга через череп. Учёные обнаружили, что интенсивность свечения меняется в зависимости от выполняемых когнитивных задач. "Самое первое открытие — это то, что фотоны выходят из головы — и точка. Это независимо, это не ложно, это не случайно", — говорит старший автор работы, биофизик Нироша Муруган из Университета Уилфрида Лорье.

Почему мозг светится?

Любая материя с температурой выше абсолютного нуля испускает фотоны — обычно это тепловое инфракрасное излучение. Но живые клетки выделяют фотоны в видимом или почти видимом диапазоне, как побочный продукт метаболизма. В процессе обмена веществ образуются молекулы кислорода с возбужденными электронами, а при их возвращении в обычное состояние выделяется свет — это и есть биофотоны.

Исследования на нейронах в лабораторных условиях показали непрерывный слабый поток этих фотонов — до нескольких сотен на квадратный сантиметр в секунду.

"Масштабируя это до людей, мы хотели узнать, могут ли эти фотоны быть вовлечены в какую-то обработку или передачу информации в мозге", — объясняет Муруган.

История вопроса

Идея, что биофотоны играют роль в клеточной коммуникации, не нова. Еще в 1923 году Александр Гурвич доказал, что если между корнями лука поставить светонепроницаемый барьер, рост растения замедляется. За десятилетия эта гипотеза получила подтверждение в исследованиях, показывающих, что свет может влиять на развитие и взаимодействие клеток.

Эксперимент и неожиданные результаты

В эксперименте приняли участие 20 человек, которых поместили в затемненную комнату. На головы участников надели шапочки с электроэнцефалографией (ЭЭГ) для записи электрической активности мозга. Фотон-усилительные трубки фиксировали биофотоны на затылочных и височных долях — зонах, отвечающих за обработку визуальной и слуховой информации. Для контроля фона также были установлены отдельные детекторы, направленные в сторону от участников.

Исследователи предполагали, что при повышении когнитивной нагрузки (например, при визуальной обработке) интенсивность свечения возрастет, так как мозг потребляет больше энергии. Однако данные показали более сложную картину: связь между активностью мозга по ЭЭГ и уровнем биофотонных выбросов была неочевидной. Вероятно, фотоны либо поглощаются, либо рассеиваются внутри мозга.

Тем не менее, изменения в свечении наблюдались при смене задач — например, когда участники открывали или закрывали глаза. Это говорит о том, что биофотоны связаны с когнитивными процессами, хотя и не до конца понятно каким образом.

Что дальше?

"Это очень интригующий и потенциально новаторский метод для изучения активности мозга, — отмечает биофизик Майкл Грэмлих из Университета Оберна.

Однако главный вопрос в том, являются ли биофотоны активным механизмом, который влияет на мышление, или они просто сопровождают другие, более традиционные процессы".

Другой эксперт, Даниэль Ремондини из Болонского университета, обращает внимание на вопрос проникновения фотонов в ткани. Это может объяснить, почему обнаружение биофотонов вне мозга не всегда коррелирует с его электрической активностью.

Для более точного изучения ученые планируют использовать усовершенствованные сенсорные массивы, а также нанозонды для измерения биофотонных сигналов на уровне нервных волокон.

Даже если постоянное свечение мозга не участвует напрямую в когнитивных процессах, измерение биофотонных выбросов вместе с ЭЭГ, или "фотоэнцефалография", может стать новым неинвазивным инструментом диагностики и исследования мозга в будущем. "Я уверен, что этот метод получит широкое распространение, даже если выяснится, что биофотоны не влияют на познание", — заключает Грэмлих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru