Если бы у погоды был адский брат — это он: как выглядит дождь, который жжёт всё на пути

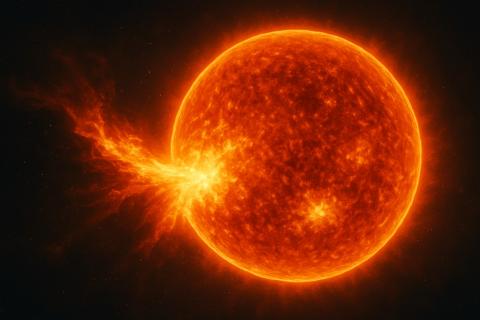

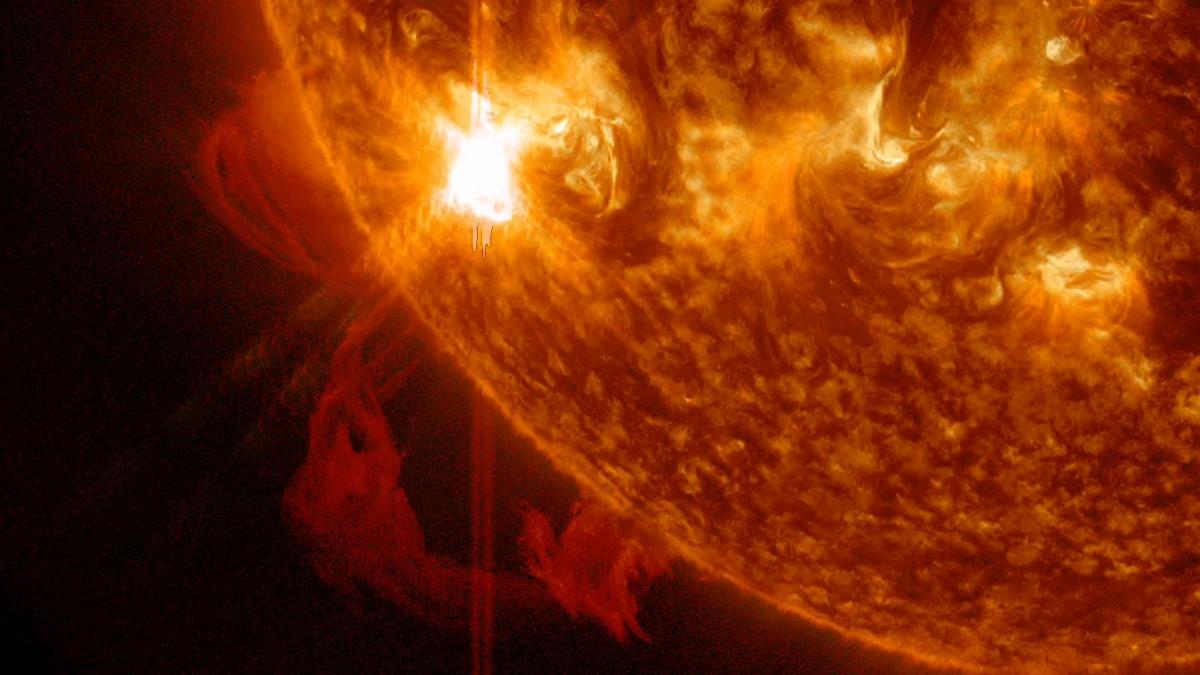

Солнце кажется идеально ровным шаром света, но его "погода" бурлит и меняется так же активно, как земная. Один из самых зрелищных феноменов — корональный дождь: раскалённые миллионы градусов "капли" плазмы, которые подчиняются не гравитации, а магнитным полям. Новые данные из The Astrophysical Journal и наблюдения команды Гавайского университета подсказывают: ливни на Солнце зависят не только от температуры и поля, но и от химического состава короны.

Как выглядит дождь из плазмы

Корональные петли — огромные дуги магнитного поля — поднимают плазму на сотни тысяч километров, после вспышек нагревают её и… дают ей внезапно "остыть" до "почти холодного" по солнечным меркам миллиона градусов. В этот момент формируются плотные сгустки, которые падают назад со скоростями свыше 200 км/с. С высот в несколько земных диаметров они будто "стекают" по магнитным нитям, как по невидимым трубам.

Этот дождь появляется в активных областях, где линии поля особенно запутаны. После мощного нагрева корона насыщается энергией, но неравновесный теплообмен делает среду неустойчивой. Наступает термическая неустойчивость: часть вещества стремительно конденсируется в "капли", и ливень начинается. В ультрафиолете и мягком рентгене видно целые каскады арок, по которым можно "прочитать" геометрию поля.

Связь с химией — свежий поворот в понимании дождя. Раньше считали, что состав короны относительно однороден. Наблюдения показывают вариации элементов — железа, магния, кремния — и связанный с этим эффект FIP (селективное обогащение низкопотенциальных элементов). Разные составы меняют охлаждение и вязкость плазмы, а значит, влияют и на "тайминг" дождя.

Силовые линии вместо туч: что управляет ливнем

Главная "облачность" на Солнце — это петли магнитного поля, закреплённые в фотосфере. Снизу вещество подкачивается волнами и наноспышками, сверху теряет тепло излучением и теплопроводностью. Когда баланс нарушается, плазма не просто остывает — она "проваливается" в холодное состояние, формируя сгустки. Так запускается дождь.

Почему сгустки не падают прямо вниз? Потому что магнитное давление многократно превосходит газовое. Силовые линии задают траекторию, и капли послушно скользят по дугам. Вскачь на этом "рельефе" они ускоряются, частично испаряясь, и при ударе о нижние слои короны могут заново нагревать плазму — цикл повторяется.

Интересно, что разные петли живут по-разному: где-то дождь идёт эпизодами, а где-то превращается в почти непрерывную морось. На это влияют высота и длина петли, наклон, локальный состав и характер подогрева снизу. Именно поэтому корональный дождь — удобный естественный зонд для реконструкции распределения подогрева и конфигурации поля.

Сравнение

| Параметр | Корональный дождь | Земной дождь |

| "Капля" | сгусток плазмы (ионы+электроны) | жидкая вода |

| Движущая сила | магнитные силовые линии | гравитация и конвекция |

| Температура | ~10⁶ K (падение из перегретой короны) | ~273-300 K |

| Источник "облачности" | корональные петли, вспышки, нагрев | водяной пар, фронты, конденсация |

| Диагностика | УФ/рентген, спектроскопия, FIP | радиолокация, оптика, метеодатчики |

Советы шаг за шагом

-

Для анализа эпизода дождя соберите временной ряд УФ/рентген-изображений (AIA/SDO, Hinode, Solar Orbiter) и синхронные спектры.

-

Оцените геометрию петли (длина, высота, кривизна) и локальные вариации яркости — по ним судят о местах конденсации.

-

Измерьте скорости "капель" по трекингу ярких узлов; сопоставьте с проекцией силовых линий (магнитограммы HMI/SDO).

-

Выполните оценку состава по линиям Fe, Mg, Si (диагностика FIP) и сравните тайминги охлаждения между петлями.

-

Используйте термогидромагнитное моделирование (1D/2D MHD) с переменным нагревом и составом, чтобы воспроизвести наблюдённые кривые.

Ошибка-последствия-альтернатива

-

Ошибка: считать, что дождь запускается только падением температуры.

Последствие: игнорирование роли неустойчивости и локального нагрева, неверные модели цикла короны.

Альтернатива: учитывать совместно нагрев снизу, теплопроводность, излучение и химию (FIP), которые определяют момент конденсации. -

Ошибка: предполагать, что траектории капель диктует только гравитация.

Последствие: ошибочные оценки скоростей и энергобаланса.

Альтернатива: строить траектории вдоль силовых линий и включать магнитное давление. -

Ошибка: принимать корональный состав за однородный.

Последствие: промах по временам охлаждения и плотностям.

Альтернатива: проводить спектральную диагностику элементов и применять поправки на FIP.

А что если…

А что если вариации состава — главный регулятор "погоды" в активной области? Тогда корональный дождь станет индикатором химической "мозаики" короны, а по картам ливней можно будет оценивать, как и где корона подпитывается энергией. А что если мы научимся связывать частоту дождя с уровнями радиационной опасности для спутников? Это даст новый предиктор "шторма" космической погоды для операторов связи и энергетики.

Плюсы и минусы

| Подход/фактор | Плюсы | Минусы |

| Диагностика по дождю | чувствительна к нагреву и полю, даёт геометрию петель | зависит от проекционных эффектов и временного разрешения |

| Учёт FIP-вариаций | реалистичнее охлаждение, точнее тайминги | требует качественных спектров и инверсий |

| 1D-модели петель | быстрые, наглядные | упрощают поперечную структуру и перетоки |

| Полные MHD-модели | физически богаче | вычислительно дорогие, сложны для инверсии |

Исторический контекст

Идеи о корональном дожде появились в 1970-х на основе спектральных наблюдений. С появлением космических телескопов SOHO, TRACE, а позже SDO и Solar Orbiter феномен увидели "вживую": каскады ярких арок, "струны" и хлопья, исчезающие и появляющиеся снова. Параллельно развивалась физика FIP: оказалось, что в короне часть элементов систематически обогащена, что влияет на радиационное охлаждение. Сегодня обе линии сошлись — вариативная химия и термодинамика вместе объясняют "ливни" на Солнце.

FAQ

Где на Солнце чаще всего идёт корональный дождь?

В активных областях и над местами недавних вспышек, где нагрев особенно переменный, а линии поля формируют высокие, длинные петли.

Опасен ли солнечный дождь для Земли?

Сам по себе — нет, он происходит в короне. Но он связан с режимами нагрева и нестабильностей, которые коррелируют с солнечной активностью, влияющей на космическую погоду.

Можно ли предсказывать дождь заранее?

Частично: по геометрии петель, картам нагрева и составу можно оценивать вероятность конденсаций, но точный "прогноз" требует непрерывного мониторинга.

Почему важен химический состав?

Он меняет скорость излучательного охлаждения и теплопроводности; элементы с разной первой потенцией ионизации ведут себя по-разному и сдвигают момент конденсации.

Мифы и правда

-

Миф: корональный дождь — это "испарённая вода".

Правда: это плазма из ионов и электронов; воды в короне нет, а "капли" — сгустки ионизованного газа. -

Миф: капли падают прямо вниз, как на Земле.

Правда: они движутся вдоль магнитных линий, поэтому траектории — дуги и каскады, а не вертикальные струи.

Три интересных факта

-

Первые убедительные "кино" коронального дождя получили в УФ-диапазоне: там контраст "капель" особенно заметен на фоне горячей короны.

-

Скорость падения сгустков может превышать 200-250 км/с, но из-за магнитного торможения они редко достигают свободнопадающих значений.

-

В местах "удара" капель о нижние слои часто фиксируют повторный локальный нагрев — как спусковой крючок новых волн в петле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru