Многозадачность — дар или проклятие? Мозг приматов показал, как справляться без ошибок

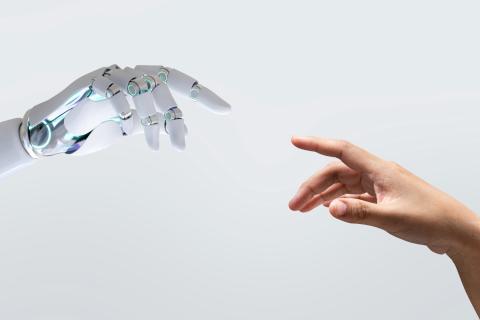

Наша способность делать несколько дел одновременно кажется почти волшебной. Водитель следит за дорогой, проверяет зеркала и держит руль, а мы, не задумываясь, можем вести беседу, попивая кофе и планируя свой день. За этой кажущейся простотой скрывается сложнейшая работа мозга, который должен координировать взгляд, внимание и движение, часто направленные на разные объекты. Ученые давно пытались понять, как мозг справляется с этой задачей, и новое исследование на макаках-резусах предложило удивительный ответ.

Как устроена внутренняя карта реальности

Традиционно считалось, что мозг использует нечто вроде встроенной GPS-системы — единую карту абсолютного пространства, куда он "наносит" все объекты. Однако оставалось загадкой, как в рамках одной статичной сетки можно одновременно, например, смотреть на одну точку, концентрироваться на другой и готовить движение к третьей. Оказалось, что наш мозг работает куда более гибко и изобретательно.

Группа нейробиологов под руководством Михаила Лебедева и Стивена Уайза провела эксперимент, в котором макакам-резусам приходилось решать сложную пространственную задачу. Обезьяна сидела перед двумя кормушками: одна была неподвижна, а вторая, прикрепленная к роботу, постоянно двигалась, приковывая к себе внимание животного. Задача состояла в том, чтобы следить за движущейся кормушкой, но в определенный момент протянуть руку за лакомством либо к ней, либо к статичной цели. Это создавало конфликт: взгляд был прикован к одному объекту, а действие нужно было планировать по отношению к другому.

А что если…

Если наш мозг действительно создает ситуативные карты, это объясняет, почему мы так легко ориентируемся по простым указаниям вроде "он стоит слева от дерева". Нам не нужны точные координаты; достаточно гибкого отношения между объектами.

Специализация мозговых центров

Ученые записывали активность нейронов в пяти ключевых зонах лобной коры мозга приматов. Результаты оказались поразительными: от 35% до 65% нервных клеток в этих областях реагировали не на абсолютное положение кормушек в пространстве, а на их положение относительно друг друга. К примеру, некоторые нейроны активизировались, когда одна кормушка находилась справа от другой, независимо от их точного местоположения в комнате.

При этом разные участки мозга брали на себя разные роли:

-

в зонах, ответственных за зрение и планирование (дорсолатеральная префронтальная кора и фронтальное глазное поле), нейроны в основном отслеживали, на какую именно кормушку — левую или правую относительно другой — был направлен взгляд обезьяны.

-

в моторных областях, управляющих движением, нейроны чаще кодировали информацию о том, какой из объектов является целью для действия, даже если взгляд в этот момент был отведен в сторону.

Плюсы и минусы относительного подхода

| Плюсы | Минусы |

| Гибкость и адаптивность: мозг быстро подстраивается под изменения условия, не перестраивая всю карту. | Возможность ошибок: в отсутствие абсолютных координат выше риск неточно оценить дистанцию или положение. |

| Экономия ресурсов: создание простых ситуативных схем требует меньше вычислительной мощности. | Ограниченность контекстом: такая карта актуальна только в конкретный момент и для конкретной задачи. |

Три факта о мозге приматов

-

У человека в коре больших полушарий обнаруживаются уникальные иммунные клетки, работающие с геном FOXP2, который критически важен для развития речевого аппарата.

-

В мозге приматов недавно был идентифицирован особый тип интернейронов, который отсутствует у других млекопитающих, например, у мышей или хорьков.

-

Нейробиологи обнаружили, что у собак может формироваться некий "словарный запас" — набор звуков и сигналов для осознанного общения с человеком.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Как мозг переключается между разными задачами?

За переключение отвечает сеть участков лобной и теменной коры. Они действуют как диспетчер, быстро активируя нужные "относительные карты" и подавляя те, что не относятся к текущей задаче.

Можно ли улучшить эту способность к многозадачности?

Да, с помощью регулярных когнитивных тренировок. Помогают упражнения, где нужно одновременно отслеживать несколько moving объектов (например, в специализированных видеоиграх или при занятиях жонглированием).

Что происходит, когда система дает сбой?

Нарушение способности создавать такие карты может проявляться как неловкость, проблемы с координацией движений и сложности с концентрацией внимания в динамичной среде.

Исторический контекст

Понимание того, как мозг кодирует пространство, прошло долгий путь. Изначально доминировала идея единого центра, своего рода "картографического отдела". Открытие "клеток места" в гиппокампе у крыс, удостоенное Нобелевской премии в 2014 году, подтвердило существование нейронной основы для навигации. Однако эти клетки всё ещё работали в системе, близкой к абсолютным координатам. Новейшие исследования, подобные описанному, смещают фокус с жестких карт на динамические, относительные и распределенные схемы. Это меняет саму парадигму: мозг рассматривается не как хранитель единой карты реальности, а как генератор множества простых, ситуативных и постоянно обновляющихся моделей, которые и лежат в основе нашей поразительной адаптивности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru