Тектоническая бомба замедленного действия: почему все вдруг заговорили о Суэцком заливе

Суэцкий залив остаётся одним из самых необычных природных регионов Ближнего Востока, где тектонические силы работают чрезвычайно медленно, но непрерывно. Новые данные показывают: разлом, разделяющий Африканскую и Аравийскую литосферные плиты, продолжает расширяться, хотя долгое время считалось, что он окончательно "уснул" около пяти миллионов лет назад. Исследования фиксируют его современную скорость — всего полмиллиметра в год, но даже такой темп способен менять геологический облик региона, о чём сообщает публикация на agupubs. onlinelibrary. wiley.com. Долговременные наблюдения за рельефом, коралловыми рифами и сейсмическими процессами теперь требуют пересмотра прежних моделей формирования разломов.

Суэцкий залив: территория медленной тектоники

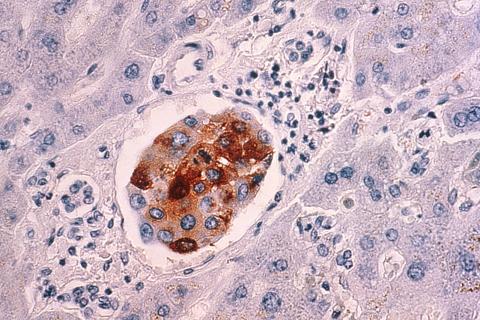

Тектоническая активность Суэцкого залива началась десятки миллионов лет назад. Одним из ключевых маркеров служат коралловые рифы: их формирование датируется примерно 28 млн лет назад, и по состоянию этих природных "архивов" учёные могут судить о том, как менялся разлом. Новейшие измерения показывают, что высота рифов увеличилась примерно на 18,5 метра, что указывает на продолжение движения плит и подъём земной поверхности.

Такие изменения не были бы возможны без действующих геофизических процессов. Это подтверждают маломощные землетрясения и наблюдаемые вертикальные подвижки коры. Ранее считалось, что активность разлома практически полностью сместилась к району Мёртвого моря, но теперь ясно: Суэцкий сегмент остаётся живым.

Как новые данные изменили представление о разломах

До недавнего времени геологи опирались на модель, в которой разломы либо эволюционируют в полноценные океанические бассейны, либо постепенно стабилизируются. Однако ситуация в Суэцком заливе показывает, что существует и третий сценарий — замедленное, но продолжающееся движение. В данном случае разлом не угас, а лишь снизил скорость, сохранив тектонический "пульс".

Исследователи подчёркивают: такая динамика требует корректировки существующих концепций. Теперь стало ясно, что рифтовые зоны могут оставаться активными даже после значительного уменьшения темпов расширения.

Возвращение дюгоня: биологический индикатор перемен

Один из удивительных фактов последних лет — возвращение дюгоня в акваторию Суэцкого залива. Этот морской млекопитающий исчез из региона почти 30 лет назад, и его появление рассматривается как важный признак восстановления экосистемы. Изменения в состояние коралловых рифов и подвижки грунта могли создать условия, благоприятные для возвращения вида. Таким образом, тектоника оказывает влияние не только на рельеф, но и на биологическое разнообразие.

Сравнение: темпы тектонических процессов в разных регионах

| Регион | Средняя скорость разлома | Характеристика динамики | Примечание |

| Суэцкий залив | ~0,5 мм/год | Очень медленное расширение | Возобновлённая активность |

| Запад США (Сан-Андреас) | 20-35 мм/год | Быстрые горизонтальные сдвиги | Высокая сейсмичность |

| Восточно-Африканская рифтовая система | 2-7 мм/год | Формирование будущего океанического бассейна | Активный вулканизм |

Темпы в Суэцком заливе существенно ниже, но сопоставимость процессов по механизму позволяет предположить, что регион может пережить новую волну сейсмической активности.

Советы шаг за шагом: как учёные изучают такие разломы

-

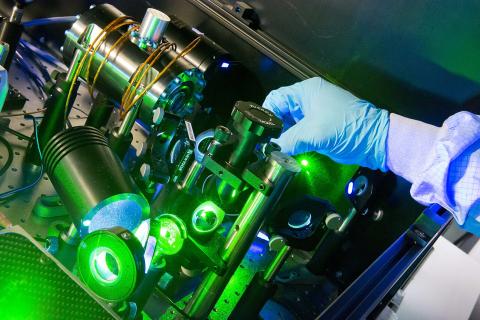

Лазерное сканирование береговой линии. Позволяет выявлять микроподъёмы и смещения грунта.

-

Анализ коралловых рифов. Используются подводные камеры, гидролокаторы и датчики роста.

-

Сейсмологические наблюдения. Регистрация маломощных землетрясений для построения тепловых и структурных моделей.

-

Дистанционное зондирование. Спутники фиксируют изменения высоты и осадки поверхности.

-

Сопоставление древних русел рек. По ним определяют, как менялся рельеф на протяжении миллионов лет.

А что если активность вновь ускорится?

Сейсмологи не исключают, что тектоническое напряжение может накапливаться десятки тысяч лет, а затем высвободиться серией толчков. Ускорение процессов может изменить береговую линию, повлиять на коралловые экосистемы и даже скорректировать морские маршруты региона. Применение современных систем наблюдения позволит заранее выявить опасные зоны.

Плюсы и минусы современной модели исследования разломов

| Плюсы | Минусы |

| Позволяет наблюдать микродеформации | Требует дорогостоящего оборудования |

| Учитывает биологические и геологические факторы | Нужны долговременные данные |

| Подходит для долгосрочного прогнозирования | Сложно применять в труднодоступных регионах |

FAQ

Как определить скорость разлома?

Используются GPS-станции, спутниковая интерферометрия и многолетние сейсмологические записи.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть изменения рифтовой зоны?

От нескольких десятилетий до миллионов лет — зависит от скорости движения плит.

Может ли рост кораллов указывать на тектонику?

Да, изменение высоты рифов — надёжный индикатор подъёма морского дна.

Мифы и правда

Миф: если разлом движется медленно, он безопасен.

Правда: медленные тектонические процессы могут вызывать землетрясения и менять рельеф.

Миф: кораллы растут независимо от геологии.

Правда: рост рифов тесно связан с подвижками земной коры и уровнем моря.

Три интересных факта

- Дюгони — одни из немногих морских млекопитающих, почти полностью зависящих от морской травы.

- Суэцкий залив соединяет две исторически важные миграционные зоны — Африку и Ближний Восток.

- В некоторых районах рифтов планеты скорость движения плит достигает 15 сантиметров в год.

Исторический контекст

28 млн лет назад: начало формирования коралловых рифов региона.

5 млн лет назад: предполагаемое "затухание" разлома и перенос активности к Мёртвому морю.

Современность: обнаружение сохранённой активности и возврат дюгоня как биосигнала.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru