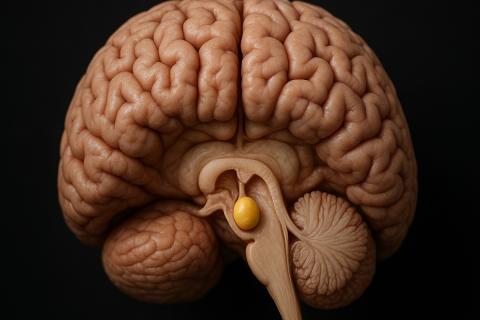

Иммунные клетки-мутанты захватывают мозг и чистят его: открытие, которое перевернёт лечение

Последние данные нейробиологии указывают на неожиданный защитный механизм, который может изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Учёные из Ратгерского университета обнаружили редкую генетическую мутацию CSF2RB A455D, встречающуюся у части людей с синдромом Дауна, и выяснили: эта вариация помогает микроглии — иммунным клеткам мозга — противостоять повреждениям, возникающим при нейродегенерации. Работа не только объясняет загадочную устойчивость некоторых пациентов, но и открывает перспективы для разработки новых терапий.

Почему исследователи обратили внимание на синдром Дауна

Люди с трисомией 21-й хромосомы практически неизбежно сталкиваются с ранней болезнью Альцгеймера: накопление токсичных белковых агрегатов у них начинается значительно раньше, чем у населения в целом. Однако есть группа пациентов, у которых, несмотря на наличие патологических белков, деменция не развивается. Это исключение и стало ключом к новому исследованию.

Учёные выявили у этих людей редкую мутацию в гене CSF2RB — рецепторе, регулирующем работу микроглии. Именно она, как показал анализ, меняет поведение иммунных клеток мозга.

Как исследователи воссоздали защитный механизм

Команда использовала технологии индуцированных стволовых клеток: на их основе была создана человеческая микроглия с мутацией A455D. Её пересадили в мозг лабораторным мышам, сформировав модель химерного мозга — мощный инструмент для изучения межвидовых взаимодействий клеток.

Далее животным ввели белки, участвующие в развитии болезни Альцгеймера. Это позволило оценить, как мутировавшая микроглия реагирует на токсичные агрегаты.

Результат оказался интригующим: клетки с вариацией CSF2RB A455D сохраняли способность к активной защите, не уходили в хроническое воспаление и эффективно очищали ткани мозга. Постепенно они начинали доминировать над нормальными клетками — последние быстрее истощались и теряли функции.

Это указывает на то, что мутация не просто добавляет "выносливость" микроглии, но и обеспечивает конкурентное преимущество внутри мозга.

Что означает устойчивость микроглии для терапии Альцгеймера

Микроглия выполняет множество функций: от уничтожения токсических белков до поддержки нейронов. При Альцгеймере эти клетки часто переходят в состояние хронического воспаления, что приводит к повреждению тканей. Мутация CSF2RB A455D способна нарушить этот патологический цикл.

Исследователи отмечают два ключевых эффекта:

- снижение длительного воспаления, которое обычно усиливает нейрональную деградацию;

- сохранение способности к фагоцитозу — удалению токсичных белков, связанных с болезнью.

Важно, что защитный эффект проявился не только в микроглии пациентов с синдромом Дауна: такая же устойчивость наблюдалась и в клетках людей без генетической аномалии. Это расширяет перспективы создания универсальных подходов к терапии.

Таблица "Сравнение"

| Тип микроглии | Реакция на токсичные белки | Длительность воспаления | Способность к очистке мозга |

| Обычная | Быстро изнашивается | Высокая | Снижается со временем |

| С мутацией CSF2RB A455D | Долго сохраняет функции | Низкая | Стабильная, усиленная |

Как можно использовать эти данные: шаг за шагом

-

Изучение генетических вариантов. Выявление аналогичных защитных мутаций в других генах иммунной системы.

-

Создание моделей на стволовых клетках. Проверка поведения микроглии с модифицированным геном.

-

Проверка влияния мутаций на воспаление. Отслеживание реакций иммунных клеток в условиях нейродегенерации.

-

Разработка лекарств, имитирующих эффект. Поиск молекул, регулирующих те же процессы, что и CSF2RB A455D.

-

Тестирование на животных моделях. Оценка безопасности и эффективности.

-

Переход к клиническим исследованиям. Aвторы считают этот этап вполне достижимым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

- Ошибка: рассматривать микроглию только как источник воспаления.

Последствие: сужение терапевтических подходов.

Альтернатива: учитывать её двустороннюю роль — разрушительную и защитную. - Ошибка: фокусироваться исключительно на нейрональной деградации.

Последствие: упущение иммунных механизмов болезни.

Альтернатива: разрабатывать стратегии, воздействующие на клетки поддержки. - Ошибка: игнорировать редкие генетические варианты.

Последствие: потеря ключей к потенциальной защите.

Альтернатива: создавать генетические карты устойчивости.

А что если…

…механизм, обнаруженный у людей с синдромом Дауна, поможет остановить раннюю стадию Альцгеймера у пожилых пациентов? Если научатся стимулировать или воспроизводить эффект мутации A455D, это может привести к появлению терапии, способной замедлять или предупреждать нейродегенерацию задолго до появления симптомов.

Таблица "Плюсы и минусы" подхода на основе мутировавшей микроглии

| Плюсы | Минусы |

| Естественный защитный механизм | Генетические вмешательства требуют высокой безопасности |

| Потенциал универсального применения | Ограниченные клинические данные |

| Снижение воспаления без подавления иммунитета | Необходимость долгосрочного мониторинга |

| Возможность ранней профилактики | Сложность внедрения клеточных технологий |

FAQ

Как выявили мутацию CSF2RB A455D?

Её обнаружили у небольшой группы людей с синдромом Дауна при анализе иммунных клеток мозга.

Почему использовали химерную модель мозга?

Это позволяет наблюдать поведение человеческих клеток в живом мозге, сохраняя физиологическую среду.

Может ли мутация быть основой для лекарства?

Да, учёные рассматривают её как потенциальный источник новых терапевтических подходов.

Мифы и правда

Миф: болезнь Альцгеймера неизбежна при накоплении токсичных белков.

Правда: некоторые люди обладают защитными механизмами, способными замедлить патологию.

Миф: микроглия всегда вредна.

Правда: в здоровом мозге она жизненно необходима для защиты и регенерации.

Миф: синдром Дауна не связан с научными прорывами.

Правда: уникальные генетические особенности помогают раскрыть механизмы нейродегенерации.

Три интересных факта

- Микроглия — потомки иммунных клеток эмбриона, прибывающих в мозг ещё до рождения.

- У людей с синдромом Дауна риск Альцгеймера выше из-за трёх копий гена APP.

- Химерные модели мозга всё чаще используют для изучения человеческой нейробиологии.

Исторический контекст

1980-2000-е: усиление исследований роли микроглии в воспалении мозга.

2010-е: развитие технологий стволовых клеток и химерных моделей.

2020-е: открытия, связывающие редкие генетические мутации с устойчивостью к деменции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru